「関係コード」の版間の差分

Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |

Naoki Yoshioka (トーク | 投稿記録) |

||

| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 15行目: | 15行目: | ||

== ミナント・セブンス・コードとその関係コード == | == ミナント・セブンス・コードとその関係コード == | ||

[[ドミナント・セブンス・コード]]が広義の[[ドミナント機能]]をもつとき、[[ドミナント]]代理のとき('''[[III7]]''' または '''[[VII7]]''')、あるいは、[[トニック・ディミニッシュ]]の[[代理コード]]であるとき、ドミナント・セブンス・コードの[[ルート]]の完全5度上の[[マイナー・セブンス・コード]]、または[[ハーフ・ディミニッシュ・コード]]が、そのドミナント・セブンス・コードの関係コードである。 | |||

[[トニック・ディミニッシュ]]の[[代理コード]] | 例えば、'''G7''' に対する関係コードは'''Dm7''' や '''Dm7<sup>(♭5)</sup>''' が相当する。 | ||

例えば、'''G7''' に対する関係コードは | |||

'''Dm7''' や '''Dm7<sup>(♭5)</sup>''' が相当する。 | |||

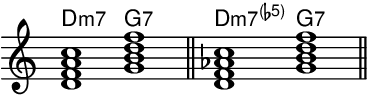

[[File: | [[File:Dm7-G7_Dm7b5-G7.png]] | ||

[[和声的機能]] | [[和声的機能]]については、原則として、関係コードとドミナント・セブンス・コード全体(すなわち広義の「トゥ・ファイブ」全体)がドミナント・セブンス・コード側の持つ機能であると考えるべきであろう。 | ||

例えば、[[メジャー・キー]]の [[IIm7-V7|'''IIm7'''-'''V7''']](狭義の「[[トゥ・ファイブ]]」は、'''[[IIm7]]''' を[[サブドミナント・メジャー]]代理、'''[[V7]]''' を[[ドミナント]]とする説明もあるが、私は、ほとんどの場合、'''IIm7'''-'''V7''' 全体でドミナントだと理解するほうが合理的かつ実践的であると考える。 | |||

なぜなら、多くの場合 '''IIm7''' はサブドミナント・メジャー '''[[IVmaj7]]''' を置き換えたものというよりは '''V7''' の一部を置き換えたものと考えるほうが自然だからだ。 | |||

例えば、[[メジャー・キー]]の [[IIm7-V7|'''IIm7'''-'''V7''']] | |||

'''[[IIm7]]''' を[[サブドミナント・メジャー]]代理、'''[[V7]]''' を[[ドミナント]] | |||

なぜなら、多くの場合 '''IIm7''' はサブドミナント・メジャー '''IVmaj7''' を置き換えたものというよりは | |||

'''V7''' の一部を置き換えたものと考えるほうが自然だからだ。 | |||

このように、ドミナント機能を持つか、ドミナント代理か、もしくはトニック・ディミニッシュ代理のドミナント・セブンス・コードとその関係コードの関係は、もともとドミナント・セブンス・コードだった箇所の一部を、その関係コードに置き換えたものと考えることができる。 | |||

例えるならば、ドミナント・セブンス・コードが「本家」、関係コードが「分家」の関係といえる。 | 例えるならば、ドミナント・セブンス・コードが「本家」、関係コードが「分家」の関係といえる。 | ||

一般的に「分家」の関係コードが「本家」のドミナント・セブンス・コードに先行して広義の「トゥ・ファイブ」の形になることが多いが、「本家」のドミナント・セブンス・コードが先行したり、あるいは、「本家」と「分家」が交互に繰り返されたりするケースもある。 | |||

このような関係コードに対する[[スケール]] | このような関係コードに対する[[スケール]]は原則として、マイナー・セブンス・コードに対しては[[ドリアン]]、 | ||

ハーフ・ディミニッシュ・コードに対しては[[ロクリアン]]となる。 | ハーフ・ディミニッシュ・コードに対しては[[ロクリアン]]となる。 | ||

しかし、関係コードがその[[キー]]の[[ダイアトニック・コード]] | しかし、関係コードがその[[キー]]の[[ダイアトニック・コード]]である場合は、それに対応したスケールとなることも多い。 | ||

例えばメジャー・キーの '''IIIm7''' は[[フリジアン]]となり、メジャー・キーの '''[[IIm7(♭5)|IIm7<sup>(♭5)</sup>]]'''やマイナー・キーの '''[[VIm7(♭5)|VIm7<sup>(♭5)</sup>]]'''は[[ロクリアン♯2]]となることが少なくない。 | |||

例えばメジャー・キーの '''IIIm7''' は[[フリジアン]] | |||

一方、「本家」のドミナント・セブンス・コードに対応するスケールについて、先行する関係コードの種類によって次のような制約がある。 | |||

;マイナー・セブンス・コードが先行する場合。 | |||

:[[ミクソリディアン]]、[[フリジアン♯3]]、[[オルタード・♯5・スケール]]、[[オルタード・スケール]]、[[エオリアン♯3]]、[[ミクソリディアン♭2]]、[[全音-半音ディミニッシュ・スケール]]のいずれか。 | |||

:原則として[[ミクソリディアン♯4]]、[[ホール・トーン・スケール]]となることはない。 | |||

;ハーフ・ディミニッシュ・コードが先行する場合。 | |||

:フリジアン♯3、オルタード・♯5・スケール、オルタード・スケール、エオリアン♯3、ミクソリディアン♭2、全音-半音ディミニッシュ・スケールのいずれか。 | |||

:原則としてミクソリディアン、ミクソリディアン♯4、ホール・トーン・スケールとなることはない。 | |||

なお、関係コードにおいて、[[ソロ]]や[[メロディ]]の根拠となる[[スケール]]が関係コードに対応するスケールではなく、「本家」のドミナント・セブンス・コードに対応するスケールに基づくこともあることも覚えておきたい。 | |||

== マイナー・コードとその関係コード == | == マイナー・コードとその関係コード == | ||

明確な[[和声的機能]] | 明確な[[和声的機能]]をもつ[[マイナー・コード]]に対して、 | ||

その[[コード]]の[[ルート]]の完全4度上の[[ドミナント・セブンス・コード]]が続くことがある。 | |||

このようなとき、ドミナント・セブンス・コードはマイナー・コードの関係コードであることが多い。 | このようなとき、ドミナント・セブンス・コードはマイナー・コードの関係コードであることが多い。 | ||

すなわち、先行するマイナー・コードが「本家」であり、後置されるドミナント・セブンス・コードのほうが「分家」であることに注意が必要である。 | |||

明確な[[和声的機能]]をもつマイナー・コードには主に4つある。 | |||

それぞれのマイナー・コードと、その関係コードは次のとおりである。 | それぞれのマイナー・コードと、その関係コードは次のとおりである。 | ||

| 71行目: | 60行目: | ||

* メジャー・キーの '''[[♭IIIm7]]''' と、その関係コード '''[[♭VI7]]''' | * メジャー・キーの '''[[♭IIIm7]]''' と、その関係コード '''[[♭VI7]]''' | ||

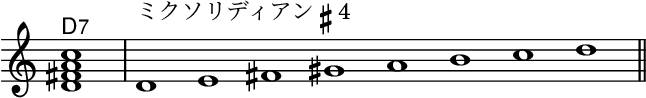

ドミナント・セブンス・コードに対応するスケールは9種類(このうち[[ソロ]]のときに想定するものは6種類)あるが、ドミナント・セブンス・コードがマイナー・コードの関係コードのとき、原則として対応するスケールは[[ミクソリディアン]]か[[ミクソリディアン♯4]]のいずれかである。 | |||

どちらのスケールを想定するかは、「本家」であるマイナー・コードの種類によって決まる。 | どちらのスケールを想定するかは、「本家」であるマイナー・コードの種類によって決まる。 | ||

すなわち、「本家」がマイナー・セブンス・コードであるときはミクソリディアン、マイナー・シックスス・コードかマイナー・メジャー・セブンス・コードの場合はミクソリディアン♯4となる。 | |||

また、トニック・マイナー '''Im7''' に関係コード '''IV7''' が続くとき、 | また、トニック・マイナー '''Im7''' に関係コード '''IV7''' が続くとき、'''Im7''' は、[[エオリアン]]ではなくドリアンとなる場合が多い。 | ||

'''Im7''' は、[[エオリアン]]ではなくドリアンとなる場合が多い。 | |||

以上のことから、マイナー・コードに関係コードのドミナント・セブンス・コードが続くとき、実質的に2つのコードで共通するスケールを想定することになる。 | |||

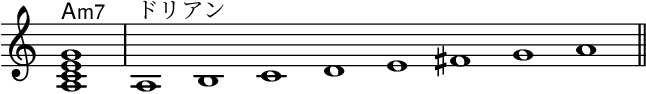

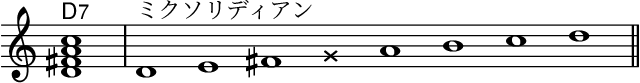

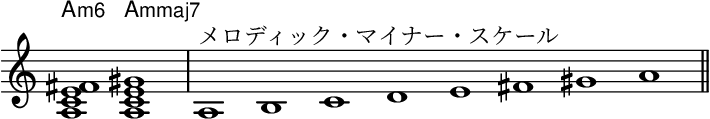

以下に、トニック・マイナーとその関係コードのそれぞれの対応するスケールの関係を示した。 | 以下に、トニック・マイナーとその関係コードのそれぞれの対応するスケールの関係を示した。 | ||

[[File:Am7_dorian.png]] | |||

[[File:D7_mixolydian.png]] | |||

[[File:Am6_Ammaj7_melodic_minor.png]] | |||

[[File:D7_mixolydian_s4.png]] | |||

[[ | マイナー・コードを「本家」とする関係コードは、ドミナント・セブンス・コードであるにもかかわらず原則としてドミナント機能を持たない。 | ||

ただし、関係コードが[[セカンダリ・ドミナント]]を兼ねている場合があり、この場合は[[セカンダリ・ドミナント]]に由来するドミナント機能を兼ねていると考えることもできる。 | |||

また、関係コードのドミナント・セブンス・コードが[[ピボット]]となって一時的な[[転調]]をするケースもある(たいてい転調先の '''V7''' となる)。 | |||

また、関係コードのドミナント・セブンス・コードが[[ピボット]]となって一時的な | |||

[[転調]]をするケースもある(たいてい転調先の '''V7''' となる)。 | |||

このようなとき、マイナー・コードを「本家」とする関係コードであるドミナント・セブンス・コードに対応するスケールは、ミクソリディアンまたはミクソリディアン♯4に限らず、その他のスケールが使われることもある。 | |||

また、関係コードは原則としてトライトーン代理に置き換えられることはないが、例外として、トニック・マイナーの関係コード '''IV7''' がセカンダリ・ドミナントを兼ねている場合は、そのトライトーン代理である '''VII7'''に置き換えられるなど例外もある。 | |||

[[Category:用語辞典]] | [[Category:用語辞典]] | ||

{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT:かんけいこおと}} | ||

2025年9月6日 (土) 10:16時点における最新版

ドミナント・セブンス・コードに対して、その完全5度上をルートとする マイナー・コード(その大半はマイナー・セブンス・コード)または ハーフ・ディミニッシュ・コードが先行することが多い。 このようなマイナー・コードやハーフ・ディミニッシュ・コードを、 私はそのドミナント・セブンス・コードの関係コードと呼んでいる。

また、トニック・マイナーやサブドミナント・マイナーのように明確な和声的機能を持つ マイナー・コードに対して、その完全4度上をルートとするドミナント・セブンス・コードが続く場合がある。 このようなとき、後置されるドミナント・セブンス・コードを先行する ドミナント・セブンス・コードの関係コードと私は呼んでいる。

いずれも、いわゆる広義の「トゥ・ファイブ」の関係にあたるが、 「トゥ」と「ファイブ」のどちらが和声的機能の中心となるかの違いがある。

ミナント・セブンス・コードとその関係コード

ドミナント・セブンス・コードが広義のドミナント機能をもつとき、ドミナント代理のとき(III7 または VII7)、あるいは、トニック・ディミニッシュの代理コードであるとき、ドミナント・セブンス・コードのルートの完全5度上のマイナー・セブンス・コード、またはハーフ・ディミニッシュ・コードが、そのドミナント・セブンス・コードの関係コードである。 例えば、G7 に対する関係コードはDm7 や Dm7(♭5) が相当する。

和声的機能については、原則として、関係コードとドミナント・セブンス・コード全体(すなわち広義の「トゥ・ファイブ」全体)がドミナント・セブンス・コード側の持つ機能であると考えるべきであろう。 例えば、メジャー・キーの IIm7-V7(狭義の「トゥ・ファイブ」は、IIm7 をサブドミナント・メジャー代理、V7 をドミナントとする説明もあるが、私は、ほとんどの場合、IIm7-V7 全体でドミナントだと理解するほうが合理的かつ実践的であると考える。 なぜなら、多くの場合 IIm7 はサブドミナント・メジャー IVmaj7 を置き換えたものというよりは V7 の一部を置き換えたものと考えるほうが自然だからだ。

このように、ドミナント機能を持つか、ドミナント代理か、もしくはトニック・ディミニッシュ代理のドミナント・セブンス・コードとその関係コードの関係は、もともとドミナント・セブンス・コードだった箇所の一部を、その関係コードに置き換えたものと考えることができる。 例えるならば、ドミナント・セブンス・コードが「本家」、関係コードが「分家」の関係といえる。

一般的に「分家」の関係コードが「本家」のドミナント・セブンス・コードに先行して広義の「トゥ・ファイブ」の形になることが多いが、「本家」のドミナント・セブンス・コードが先行したり、あるいは、「本家」と「分家」が交互に繰り返されたりするケースもある。

このような関係コードに対するスケールは原則として、マイナー・セブンス・コードに対してはドリアン、 ハーフ・ディミニッシュ・コードに対してはロクリアンとなる。 しかし、関係コードがそのキーのダイアトニック・コードである場合は、それに対応したスケールとなることも多い。 例えばメジャー・キーの IIIm7 はフリジアンとなり、メジャー・キーの IIm7(♭5)やマイナー・キーの VIm7(♭5)はロクリアン♯2となることが少なくない。

一方、「本家」のドミナント・セブンス・コードに対応するスケールについて、先行する関係コードの種類によって次のような制約がある。

- マイナー・セブンス・コードが先行する場合。

- ミクソリディアン、フリジアン♯3、オルタード・♯5・スケール、オルタード・スケール、エオリアン♯3、ミクソリディアン♭2、全音-半音ディミニッシュ・スケールのいずれか。

- 原則としてミクソリディアン♯4、ホール・トーン・スケールとなることはない。

- ハーフ・ディミニッシュ・コードが先行する場合。

- フリジアン♯3、オルタード・♯5・スケール、オルタード・スケール、エオリアン♯3、ミクソリディアン♭2、全音-半音ディミニッシュ・スケールのいずれか。

- 原則としてミクソリディアン、ミクソリディアン♯4、ホール・トーン・スケールとなることはない。

なお、関係コードにおいて、ソロやメロディの根拠となるスケールが関係コードに対応するスケールではなく、「本家」のドミナント・セブンス・コードに対応するスケールに基づくこともあることも覚えておきたい。

マイナー・コードとその関係コード

明確な和声的機能をもつマイナー・コードに対して、 そのコードのルートの完全4度上のドミナント・セブンス・コードが続くことがある。 このようなとき、ドミナント・セブンス・コードはマイナー・コードの関係コードであることが多い。 すなわち、先行するマイナー・コードが「本家」であり、後置されるドミナント・セブンス・コードのほうが「分家」であることに注意が必要である。

明確な和声的機能をもつマイナー・コードには主に4つある。 それぞれのマイナー・コードと、その関係コードは次のとおりである。

- トニック・マイナー Im7、Im6、[Immaj7] と、その関係コードIV7

- マイナー・キーのサブドミナント・マイナー IVm7と、その関係コード ♭VII7'

- メジャー・キーのサブドミナント・マイナー IVm6、IVmmaj7(IVm7 の場合もある)と、その関係コード ♭VII7

- メジャー・キーの ♭IIIm7 と、その関係コード ♭VI7

ドミナント・セブンス・コードに対応するスケールは9種類(このうちソロのときに想定するものは6種類)あるが、ドミナント・セブンス・コードがマイナー・コードの関係コードのとき、原則として対応するスケールはミクソリディアンかミクソリディアン♯4のいずれかである。 どちらのスケールを想定するかは、「本家」であるマイナー・コードの種類によって決まる。 すなわち、「本家」がマイナー・セブンス・コードであるときはミクソリディアン、マイナー・シックスス・コードかマイナー・メジャー・セブンス・コードの場合はミクソリディアン♯4となる。

また、トニック・マイナー Im7 に関係コード IV7 が続くとき、Im7 は、エオリアンではなくドリアンとなる場合が多い。

以上のことから、マイナー・コードに関係コードのドミナント・セブンス・コードが続くとき、実質的に2つのコードで共通するスケールを想定することになる。 以下に、トニック・マイナーとその関係コードのそれぞれの対応するスケールの関係を示した。

マイナー・コードを「本家」とする関係コードは、ドミナント・セブンス・コードであるにもかかわらず原則としてドミナント機能を持たない。 ただし、関係コードがセカンダリ・ドミナントを兼ねている場合があり、この場合はセカンダリ・ドミナントに由来するドミナント機能を兼ねていると考えることもできる。 また、関係コードのドミナント・セブンス・コードがピボットとなって一時的な転調をするケースもある(たいてい転調先の V7 となる)。

このようなとき、マイナー・コードを「本家」とする関係コードであるドミナント・セブンス・コードに対応するスケールは、ミクソリディアンまたはミクソリディアン♯4に限らず、その他のスケールが使われることもある。

また、関係コードは原則としてトライトーン代理に置き換えられることはないが、例外として、トニック・マイナーの関係コード IV7 がセカンダリ・ドミナントを兼ねている場合は、そのトライトーン代理である VII7に置き換えられるなど例外もある。